📺 大根仁「地面師たち」

Netflix オリジナルドラマ「地面師たち」。監督・脚本は大根仁。

一晩で一気観してしまった。大根監督の作品は、これぞエンターテイメントという感じがして最高だ。Netflix だと予算使えるとかどうこう言う議論をよく見かけるが、大根監督の作品は予算があればあるだけ面白くなるんじゃないかと思った。

とはいえ、こんなに社会現象になっている理由があまり分からないなぁとも思っている。社会現象になる作品は、最低限面白くないといけないと思うが、そこからは作品自体の面白さプラスアルファの要因がある気がしていて、自分はそれが分からなかった。言及している文章とかがあれば読みたいなぁ。

by grandcolline

📖 西村紗知「女は見えない」

西村紗知の2023年発売の著書「女は見えない」。西村紗知は以前の宮台真司氏退官記念イベントや、歌舞伎町のフランクフルト学派で知っており、この本はずっと読みたいと思っていたところ、新宿の紀伊國屋書店に行った際に見かけたので購入。

正直な感想を言うと、難しくてよくわからなかったという感じ。本自体は、女性性の売り買いとコンテンツ消費について、何人かの女性や音楽などをあげながら批評していくという内容。大前提に自分の知識不足があると思うが、それ以上にこういった文章を読み慣れていないということが大きい気がした。「批評空間」(という言い方であっているだろうか)にもう少し近づいてみたいと思った。

そんな中で、意味は分からないなりに、未来の自分のためにも気になった点を挙げると、第5章で三島由紀夫「文化防衛論」の「文化の再帰性とは、文化がただ見られるものではなくて、見る者として返してくる、という認識に他ならない」という主張を、産業や代替可能性と結びつけている点かと思う。「ただ見られるのもの」は類似性を付与されて一定期間をすぎれば代替可能であるが、個や他ではない、代替可能性と代替不可能性の両方を介した関係性は、高度な産業化のもとで再帰性を獲得している。この話を、第2章の前田敦子に対する主張とのつなげるとどうなるのだろうか。前田敦子は「システム」であり「実存」であった。システムは、代替可能性と代替不可能性を入れ替わり課していた(つまり、システムは高度な産業と近いものとして扱っている)。そうであれば、前田敦子は「見る者」であったと解釈していいのだろうか?

色々な本を読んだ後で、読み直すと新たな発見があるかもなぁ。

by grandcolline

🍚 糖質制限始めました

糖質制限を始めた。なんで始めたかは聞かないでほしい。ちょうど知り合いがダイエットしてるって話を聞いて、僕もしなきゃなーと思うことがマジで1ヶ月くらい前からほぼ毎日思ってて、触発されてやってみるかと思った。あ、理由言っちゃった。とにかく、世の女性たちはダイエットとか太るの気にしてるのをよそ目に、自分は関係ないぜーって感じで生きていたけど、マジでそうもいかなくなる33歳男性のリアルがここにあります。とりあえず、とつげき東北の5000円くらいするnoteの有料記事をなぜか前に買っていたので、その内容を見返したりしつつ、やってみてます。初めてみると意外にきつくないです。やっぱり一緒に始めた人がいるってのはデカいなぁと思います。食った飯とか、めっちゃ写真で送りつけてるのも楽しいし。あと、粉の葛根湯サイズのプロテインを買って、腹減ったら飲むみたいなライフハックを編み出してるのも楽な要因かもしれない。とりあえずこれで痩せるのか半信半疑だけど、やるだけやってみまーす。

by hidelberq

📕 本気で学ぶ韓国語&Duolingo

11月くらいに彼女と韓国へ行く可能性があり、3ヶ月くらいでどこまで勉強できるのかなーとか思って読み始めてます。 韓国語は15世紀にセジョンっていう王さまが、中国語が難しくてみんな使えていないから、もっと簡単な言語を作ろうって言って作った言葉なんだって。だから、ハングルの文字には法則性が明確で覚えやすいみたいです。おもしろいよね。 だだ、簡単ではなく、とりあえず最初の2Wでハングルの文字をちゃんと覚えられれば、、と思ってます。 メタ認知の本を読んだ時の学習法を活かして、効率よく学んでいきたいです。 例えば、ある事柄を自分に引き付けて覚える「精緻化」とかがありますので、調べてみてください〜。

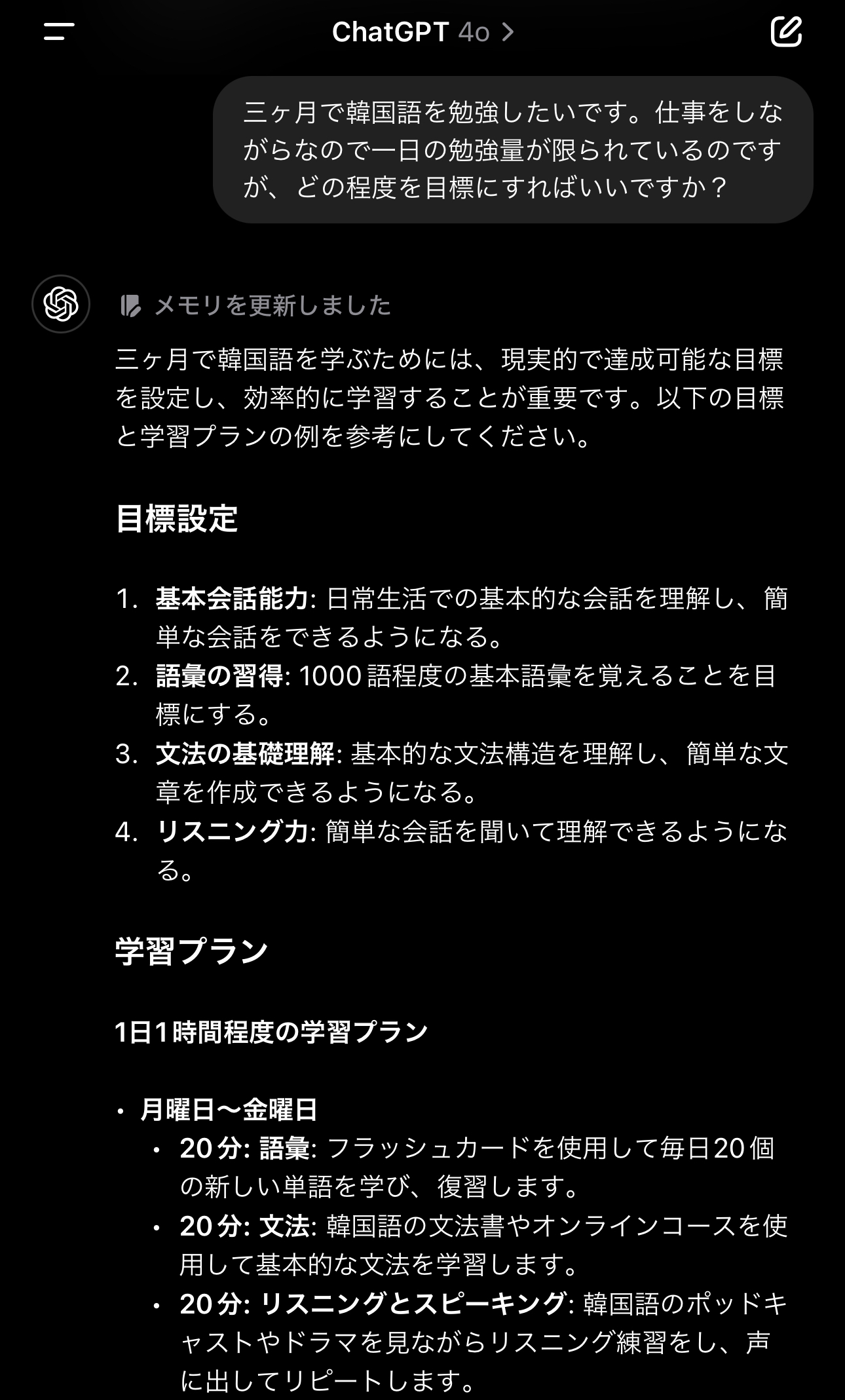

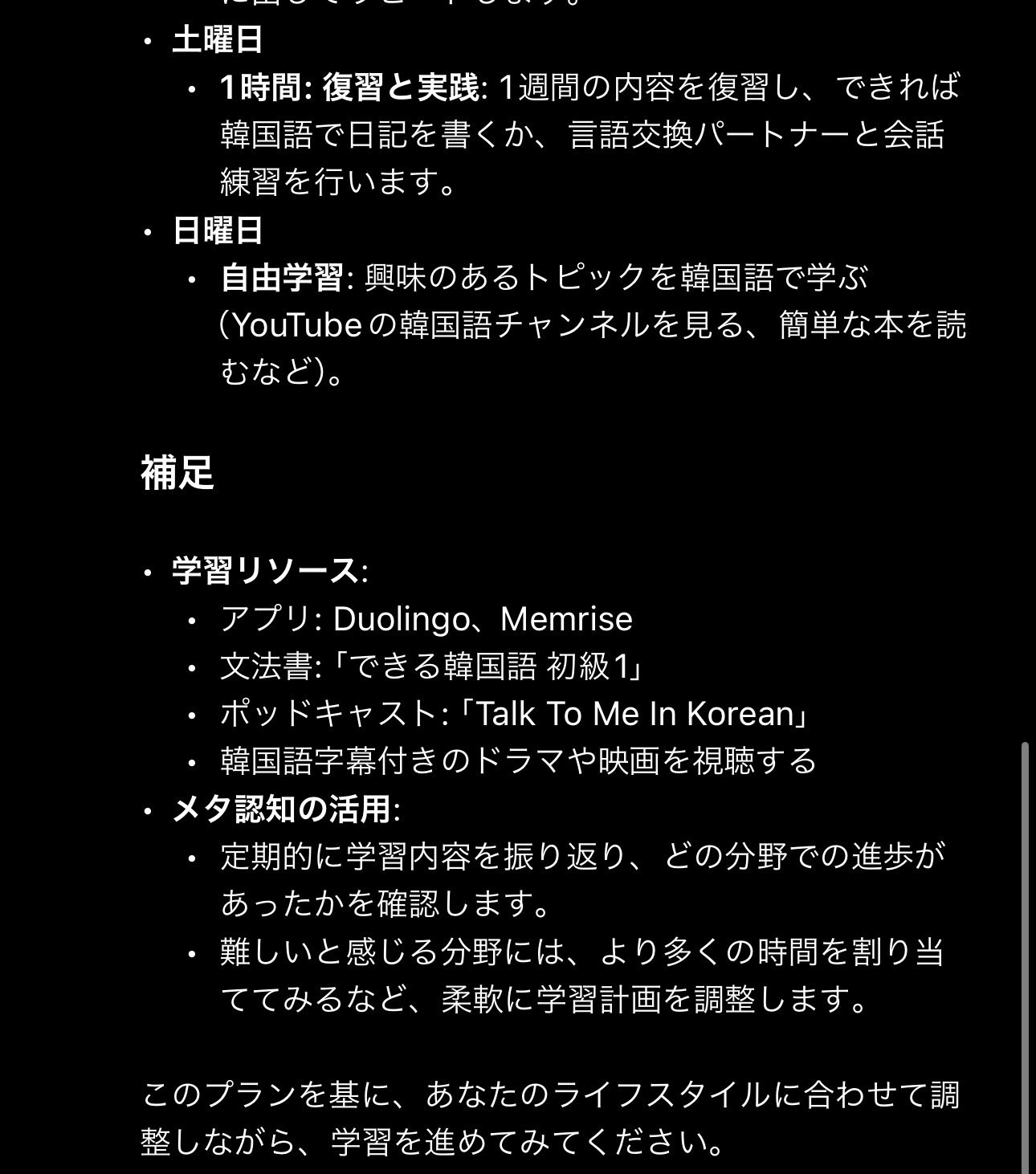

chatGPTにも学習メニューを考えてもらいました。参考にしてみてね。

by hidelberq

🎞️ 日向史有「アイアム・ア・コメディアン」

過激な発言でテレビから消えた男(と言われている)ウーマンラッシュアワーの村本大輔の3年間を追ったドキュメンタリー映画。監督は日向史有。

ウーマンラッシュアワー村本のオールナイトニッポンが好きだった。自分はその時ちょうど大学院生で、ゼミの前日の夜に放送されていたので、毎週予習をしながら聴いていたのを思い出す。オールナイトニッポン終了後、ライブなどには全く行っていないので、このドキュメンタリーで追っている3年間の活動はほぼ知らない状態で観に行った。

この映画の好きなところは、村本大輔の未熟さを感じられるところだと思う。本当のところはどうか分からないが、少なくともスクリーン上では、頭が悪そうに映ったり、不器用に映ったりしている。ただ、その中でかっこよさがにじみ出ているのだ。なぜ、かっこいいかというと、結局、ステージ上では笑いをとっているから。村本の行動原理に納得感を与えているのだと。LINE CUBE SHIBUYA の大独演会のシーンは、自分も声を出して笑ってしまった。

by grandcolline

🎸 beabadoobee「This Is How Tomorrow Moves」

フィリピン出身、ロンドン育ちのシンガーソングライター beabadoobee の3rdアルバム「This Is How Tomorrow Moves」。2023年、Glue Song のバイラルヒットや、テイラー・スウィフトのツアーのサポートアクトの活動があり、その後のアルバムということでなかなか期待されていたよう。

自分の beabadoobee の曲の好きなところは、内向的なインディーロック感がありながら、それとなく Z世代の可愛さがプラスされている感じがするところなのだが、今回のアルバムは、前作に比べてもロック色が少し増した感じがして好き。ロック色が増したというか、なんか The Beatles を思い出させるような感じがする。

先行リリース曲の「Take A Bite」も触れない訳にはいかないくらいかっこいいが、4曲目の「Real Man」、7曲目の「Comming Home」もかなり好きなので、ぜひ聴いてほしい。

ちなみに、Ever Seen の MV は日本で撮られていて、これぞ日本観光みたいなことを beabadoobee がめっちゃ楽しそうにやっていて見ていて楽しい。

by grandcolline